本週由其他組的同學先登場報告COGGLE。

第一個報告的總是不利,因為他們沒有前面的組別可以參考學習。

有的組別有細講COGGLE有的沒有,我本來覺得COGGLE內容都是這學期上課教過的東西,不用特別去講。但我後來發現其實那些上課內容也已經過了好幾個禮拜了,我沒有天天閱讀,不可能還記得。所以細講COGGLE的內容可已幫助大家複習上課內容。並且也可以檢視自己這學期學到的東西吸收了多少。我想這也是老師要我們做COGGLE圖表的初衷。

最令我印象深刻的是繞口令挑戰,我覺得這和口語表達是有相關的,也是一種幫助訓練口齒清晰報告的一種方式。

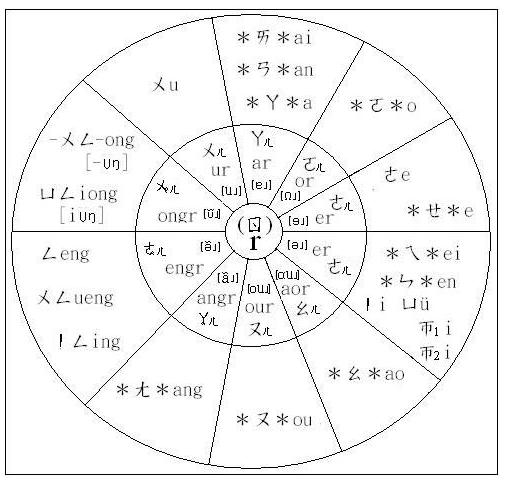

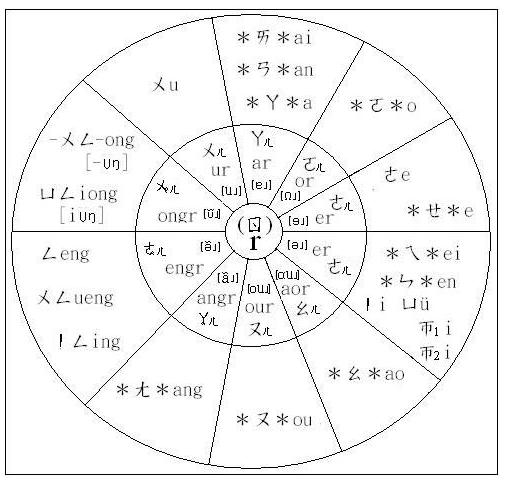

我今天發現了一件事,原來我過了一學期還是不會畫舌面元音圖。

所以我要在這邊再放一次提醒自己。

2016年6月21日 星期二

期末報告(下)

今天是我們這組一起上台報告,我們三人專業都屬第二外語類型,我覺得這是一個很讚的組合。因為學習中文的人大部份也可能是學中文當第二外語,面對一個與英文截然不同的語言,我們的學習經歷反而能先為學習者著想。

我們利用課餘時間密集的討論,我們先做了COGGLE,這個軟體我們一開始不是很熟悉所以在操作上消耗很多時間。我們照個老師在教材區放的簡報逐一檢討什麼內容應該放進COGGLE裡。終於把COGGLE做完後我提出讓大家猜猜各地用語,因為現在網路的廣泛使用,我們離世界各地的華人又更近了一些。在YOUTUBE上也有不同地區的華人介紹他們的用語。因為我們以後若有機會教中文也不一定會在台灣,說不定在中國或馬來西亞等地區,所以我認為更有學習的必要。

由於報告開始製作的時間稍晚,我們沒能找到各地用語的來源,因此在報告時只能憑我的個人想像(硬掰)解釋不同地區用語的意思。原本我只想說放各地用語讓大家猜就好,但政耀覺得還需要問題提出來供大家討論,於是我就提出了「流行用語算中文嗎?那真正的中文是?」這樣一個看似不客觀的問題,因為我由答案去設想出來這個問題。

大部份的同學覺得「我們嘴巴講出來的都是中文」,但是我們現在看到的「歐爸」,「小鮮肉」等突然爆紅的流行用語等到退了流行,這些用語還會有人用嗎?曾經的「殺很大」中的「很大」系列用語現在也變得很少見,我認為有時效性的中文不能算是真正的中文,因為沒有被傳承下來的機會,無法存留的中文不能算是真正的中文。

由於報告前一天才完成無法事先確認講義簡報,導致無法讓大家參與遊戲我覺得有點遺憾。

我們利用課餘時間密集的討論,我們先做了COGGLE,這個軟體我們一開始不是很熟悉所以在操作上消耗很多時間。我們照個老師在教材區放的簡報逐一檢討什麼內容應該放進COGGLE裡。終於把COGGLE做完後我提出讓大家猜猜各地用語,因為現在網路的廣泛使用,我們離世界各地的華人又更近了一些。在YOUTUBE上也有不同地區的華人介紹他們的用語。因為我們以後若有機會教中文也不一定會在台灣,說不定在中國或馬來西亞等地區,所以我認為更有學習的必要。

由於報告開始製作的時間稍晚,我們沒能找到各地用語的來源,因此在報告時只能憑我的個人想像(硬掰)解釋不同地區用語的意思。原本我只想說放各地用語讓大家猜就好,但政耀覺得還需要問題提出來供大家討論,於是我就提出了「流行用語算中文嗎?那真正的中文是?」這樣一個看似不客觀的問題,因為我由答案去設想出來這個問題。

大部份的同學覺得「我們嘴巴講出來的都是中文」,但是我們現在看到的「歐爸」,「小鮮肉」等突然爆紅的流行用語等到退了流行,這些用語還會有人用嗎?曾經的「殺很大」中的「很大」系列用語現在也變得很少見,我認為有時效性的中文不能算是真正的中文,因為沒有被傳承下來的機會,無法存留的中文不能算是真正的中文。

由於報告前一天才完成無法事先確認講義簡報,導致無法讓大家參與遊戲我覺得有點遺憾。

自我評量

大學一年級的我就來選了華語教學學程,我看了學校所有的課,我在語教中心發現了這個學程,上學期上了華人社會與文化,也跟著雅安老師不知不覺就一年了。非常熟悉老師的上課方式,老師的上課方式也是我喜歡的。還記得以前高中時,台灣的學生總是不習慣回答台上老師們問的問題,而我則是有回答老師問問題的習慣(不管我確不確定答案)。

在老師的課裡要一直說話,並不是聊天,而是老師提出問題讓我們來思考,在大家都說完一輪後老師才公佈答案.所以在回答的當下根本不用在意自己是對還是錯,只需要把自己的答案說完就好。

我會修這門課是因為我覺得自己中文發音不太標準,也許是學了很多種語言的關係,在努力模仿口音的過程中回到中文時就帶有一種腔調.我的同學告訴我,我在說中文的時候後面音調會上揚,他們都一致覺得是我在德國待太久的關係,不過我覺得那應該是我本身的腔調。

在學了很多漢語語音學的知識後我就開始研究別人說話,每個人都有自己的腔調,自己的說話方式,我會開始去想這個人為甚麼說話到後來會有走音的習慣,難道是發音位置不對嗎?是氣不夠長嗎?該捲舌時卻完全聽不出捲舌音,他把舌頭放哪了呢?他的嘴巴開口嘴形有對嗎?

雖然這是一門華語教學學程裡的課,但是同樣身為母語者個我們也有學習的必要。口語表達是學語言的第一步,我時常先被別人請教的是德文怎麼說,而不是怎麼拼音怎麼寫。因為我們是在大環境下學中文的,老師會教你怎麼發音那也是小學低年級以前的事了。但是之後人說話的習慣是會改變的,就像你練習跳同一支舞蹈一開始有人教你基礎,之後動作的精準度是要微調的。

其實我們的上課時數不長,所以雅安老師都會給我們課前閱讀。我覺得課前閱讀很有幫助,就像是每次上課的主題導讀一樣,從課前閱讀中讓我們有概念。一開始我沒有買課本,但是上課兩三周我就發現沒有課本不行,因為語音學這種東西很難過目不忘,一定要帶著課本搭配課程使用。

未來我到國外唸書時,若有機會教導外國人中文,我想我會從課程規劃開始設計安排,並且思考如何讓我的學生發音優良,贏在起跑點。近程就是在大學常常有口頭報告,我除了會事先讀稿之外也會避免使用贅字。

我想這學期我會給自己八分,因為我覺得我上課很踴躍發表意見或在別人報告時給評語稱讚。

在老師的課裡要一直說話,並不是聊天,而是老師提出問題讓我們來思考,在大家都說完一輪後老師才公佈答案.所以在回答的當下根本不用在意自己是對還是錯,只需要把自己的答案說完就好。

我會修這門課是因為我覺得自己中文發音不太標準,也許是學了很多種語言的關係,在努力模仿口音的過程中回到中文時就帶有一種腔調.我的同學告訴我,我在說中文的時候後面音調會上揚,他們都一致覺得是我在德國待太久的關係,不過我覺得那應該是我本身的腔調。

在學了很多漢語語音學的知識後我就開始研究別人說話,每個人都有自己的腔調,自己的說話方式,我會開始去想這個人為甚麼說話到後來會有走音的習慣,難道是發音位置不對嗎?是氣不夠長嗎?該捲舌時卻完全聽不出捲舌音,他把舌頭放哪了呢?他的嘴巴開口嘴形有對嗎?

雖然這是一門華語教學學程裡的課,但是同樣身為母語者個我們也有學習的必要。口語表達是學語言的第一步,我時常先被別人請教的是德文怎麼說,而不是怎麼拼音怎麼寫。因為我們是在大環境下學中文的,老師會教你怎麼發音那也是小學低年級以前的事了。但是之後人說話的習慣是會改變的,就像你練習跳同一支舞蹈一開始有人教你基礎,之後動作的精準度是要微調的。

其實我們的上課時數不長,所以雅安老師都會給我們課前閱讀。我覺得課前閱讀很有幫助,就像是每次上課的主題導讀一樣,從課前閱讀中讓我們有概念。一開始我沒有買課本,但是上課兩三周我就發現沒有課本不行,因為語音學這種東西很難過目不忘,一定要帶著課本搭配課程使用。

未來我到國外唸書時,若有機會教導外國人中文,我想我會從課程規劃開始設計安排,並且思考如何讓我的學生發音優良,贏在起跑點。近程就是在大學常常有口頭報告,我除了會事先讀稿之外也會避免使用贅字。

我想這學期我會給自己八分,因為我覺得我上課很踴躍發表意見或在別人報告時給評語稱讚。

2016年5月2日 星期一

韻母發音原理

小組討論:

Q1:韻母的發音特徵是什麼?

氣流自肺部呼出摩擦震動,不同形式、程度和方位。

Q2:在變調、連音、ㄦ化、輕聲的發音情形裡,那種會出現鼻化元音韻母?

ㄦ化韻。

Q3:韻母有四種,但有兩個沒被分類

ㄦ跟ㄗㄚ→帀(空韻)。

個人:

單韻母有『ㄧ』、『ㄨ』、『ㄩ』、『ㄚ』、『ㄛ』、『ㄜ』、『ㄝ』。

耿老師雖未將『ㄦ』列入韻母表,但我會把他列入單韻母。

主要也是因為ㄦ不可能是複韻母。它都是單獨存在的。

這次學了韻母我才發現原來我一直都念錯『ㄝ』的單獨發音,

因為我的幼稚園老師都教『ㄝ(耶)』阿!

看來幼稚園老師應該先強制上個注音班……

2016年4月27日 星期三

聲母發音原理

Q1.根據圖2-1,將發音器官分為被動和主動發聲器官。

主動:舌頭

被動:從雙唇到咽喉

Q2.聲母的特徵為何?

特徵在於氣流從肺部呼出之後通過口腔受到發音器官的阻礙,

持阻時間長加上從鼻腔通過等等因素而產生微弱的聲音。

Q3.聲母發音方法分為哪三大類?

1.發音器官相互接觸形成節制通過氣流的現象。

塞音(ex ㄅ)、擦音(ex ㄈ)、塞擦音(ex ㄐ)、鼻音(ex ㄇ)、邊音(ex ㄌ)。

2.氣流通過時用力之強度(持續性)。

送氣音(ex ㄆ)、不送氣音(ex ㄅ)。

3.聲帶是否震動

濁音 ex ㄖ、ㄌ

清音 ex ㄐ、ㄏ

個人:

我覺得外國人比較難學習的聲母是「ㄖ」,因為這是一個如果不知道舌頭該放哪,單看嘴型是發不出來的。

我個人會覺得雙唇算是主動器官,雖然是跟著上下顎一起移動,但是有一個韻母是靠雙唇主動來發音的,就是「ㄨ」,若不用嘴唇把嘴巴嘟起來就沒有「ㄨ」的音。

「ㄇ」如果雙唇沒有閉起來及單靠上下顎若沒有雙唇的配合也無法發音。

我要介紹一個影片,Youtuber Dave是在韓國生活的美國人,除了他的韓文很標準之外,他的影片都會貼心附上中文標題。

以下這個影片是由中英日韓四個語言看各個名詞差異,中文的「異」在這個影片真的是表露無遺阿!

當中國男孩念到「星巴克」時大家「???」的反應讓人覺得很好笑,「Starbucks」若是翻成「斯達巴克斯」就太長了,我想星巴克應該是想要取好聽的名子所以才翻譯成星星,不過也因此有了「星星有幾克?」的中文笑話。

2016年4月17日 星期日

連音之音讀

Q1ㄦ化韻的變音,部分屬於語流音變的脫落現象,脫落現象有什麼特色?請以ㄦ化韻舉例。

最後一個字的韻尾被省略,音素消失。

ㄞ、ㄢ、ㄦ化後併入他韻。

EX:郵票ㄦ→郵票的ㄠ韻和ㄦ合併,如是ㄠ韻消失一般

※以下是ㄦ化韻變音圖

(圖片來源:http://album.udn.com/jangjnan/photo/4078694)

Q2指稱詞「這、那、哪」連音音變屬於合音現象,請舉接數字一不變音的例子,並說明原因。

變音例子有很多,例如「這一本書」→「這(ㄓㄟˋ)本書」

不變音的例子則會因為「一」字如果有固定詞彙,就不跟「這、那、哪」合音。

例如:那一陣子、這一不小心,等等。

Q3指稱詞「這、那、哪」連音音變的例子,請觀察P168-170,找出共同點。

共同點為變音後面接量詞。

個人:

關於不變音的例子我跟我的小組員真的想了很久阿,後來我們都被量詞綁住了,所以只想到「這一千年」,雖然還是和量詞有關,但是因為一跟千無法分離,所以「這一」也不會被合併。

連音不只在漢語有,其他語言也是存在連音。

例如我們孰悉的英語「It's my life」中的「It's」即是和「It is」合併。

再來日文裡的ん幾乎不會單獨存在,お母さん的さん(san)則念起來只有一個音ㄙㄤˇ。

德文也有連音,Wie geht es dir? (你好嗎?) 中的 geht es 會變成gehts。

最後一個字的韻尾被省略,音素消失。

ㄞ、ㄢ、ㄦ化後併入他韻。

EX:郵票ㄦ→郵票的ㄠ韻和ㄦ合併,如是ㄠ韻消失一般

※以下是ㄦ化韻變音圖

(圖片來源:http://album.udn.com/jangjnan/photo/4078694)

Q2指稱詞「這、那、哪」連音音變屬於合音現象,請舉接數字一不變音的例子,並說明原因。

變音例子有很多,例如「這一本書」→「這(ㄓㄟˋ)本書」

不變音的例子則會因為「一」字如果有固定詞彙,就不跟「這、那、哪」合音。

例如:那一陣子、這一不小心,等等。

Q3指稱詞「這、那、哪」連音音變的例子,請觀察P168-170,找出共同點。

共同點為變音後面接量詞。

個人:

關於不變音的例子我跟我的小組員真的想了很久阿,後來我們都被量詞綁住了,所以只想到「這一千年」,雖然還是和量詞有關,但是因為一跟千無法分離,所以「這一」也不會被合併。

連音不只在漢語有,其他語言也是存在連音。

例如我們孰悉的英語「It's my life」中的「It's」即是和「It is」合併。

再來日文裡的ん幾乎不會單獨存在,お母さん的さん(san)則念起來只有一個音ㄙㄤˇ。

德文也有連音,Wie geht es dir? (你好嗎?) 中的 geht es 會變成gehts。

2016年4月11日 星期一

四聲聲調

課堂討論:

Q1請找出聲調表格的錯誤。

第三聲順序不是3→2→5 而是 2→1→4

Q2請分析「中國使用漢語拼音方案」的語音成分(音節結構,使用拼音)。

漢語拼音 /聲母/介音/主要元音/韻尾/聲調

中zhōng zh / x / o /ng /陰平

國guó g / u / o /x /陽平

使shǐ sh/ x / i /x /上聲

用yòng x/ ü / o /ng /去聲

漢hàn x/ x / a / n /去聲

語yǔ x/ x / ü / x /上聲

拼pīn p/ x / i / n /陰平

音yīn x/ x / i / n /陰平

方fāng f/ x / a / ng/陰平

案àn x/ x / a / n /去聲

Q3請歸納統整漢語拼音聲調標記的四項規則。

1.有a找a ex:yǎo (一ㄠˇ)

2.無a找oe

3.iu一起畫在後 ex:liú(ㄌㄧㄡˊ)

4.單個母音不放過ex:yì(一ˋ)

Q4輕聲是哪種語流音變?功用為何?

在說話的語流中,有些音節常常會失去原來的聲調,讀成了一個較輕,較短的調子,這就是輕聲。

輕聲屬於弱化現象,發音減弱

有區別意義的作用。

Q5相連上聲是哪種語流音變?特徵為何?

1.「異化」現象,為區別相同相似字音,發音變為前後不同

2.兩個上聲相連,前字上聲的調值變得跟陽平的調值一樣。

Q6請整理現代漢語聲調表格。

四聲;平上去入

八調:陰平、陽平、陰上、陽上、陰去、陽去、陰入、陽入

學名(俗稱):陰平調(第一聲)、陽平調(第二聲)、上聲調(第三聲)、去聲調(第四聲)

發音特色: 高平、中昇、降昇、急降

個人:

天阿,到了這一堂課我真的有好多當下聽不懂的地方阿,原本覺得不需要買課本的我,隔天馬上到博客來去定上課用書。

中文的聲調不是我們母語者可以理解的他們外國人在學習中的困難,於是我找到了「老外看中國」跟「老外看台灣」的主持人郝毅博教外國人如何學四聲調的影片。首先你要看你的學習者是怎麼樣的對象,你才能從根尋找教學方法。所以有些華語教師到國外教中文是需要會當地的語言的。 You have to put your feet into someone's shoes. 我在德國時有遇到一個上海來的中文老師,不過她德文不佳,不太能跟學生溝通,學生學習字詞不懂為什麼要這樣用她也無法好好解釋。雖然全班至少有通過了中文A1

Q1請找出聲調表格的錯誤。

第三聲順序不是3→2→5 而是 2→1→4

Q2請分析「中國使用漢語拼音方案」的語音成分(音節結構,使用拼音)。

漢語拼音 /聲母/介音/主要元音/韻尾/聲調

中zhōng zh / x / o /ng /陰平

國guó g / u / o /x /陽平

使shǐ sh/ x / i /x /上聲

用yòng x/ ü / o /ng /去聲

漢hàn x/ x / a / n /去聲

語yǔ x/ x / ü / x /上聲

拼pīn p/ x / i / n /陰平

音yīn x/ x / i / n /陰平

方fāng f/ x / a / ng/陰平

案àn x/ x / a / n /去聲

Q3請歸納統整漢語拼音聲調標記的四項規則。

1.有a找a ex:yǎo (一ㄠˇ)

2.無a找oe

3.iu一起畫在後 ex:liú(ㄌㄧㄡˊ)

4.單個母音不放過ex:yì(一ˋ)

Q4輕聲是哪種語流音變?功用為何?

在說話的語流中,有些音節常常會失去原來的聲調,讀成了一個較輕,較短的調子,這就是輕聲。

輕聲屬於弱化現象,發音減弱

有區別意義的作用。

Q5相連上聲是哪種語流音變?特徵為何?

1.「異化」現象,為區別相同相似字音,發音變為前後不同

2.兩個上聲相連,前字上聲的調值變得跟陽平的調值一樣。

Q6請整理現代漢語聲調表格。

四聲;平上去入

八調:陰平、陽平、陰上、陽上、陰去、陽去、陰入、陽入

學名(俗稱):陰平調(第一聲)、陽平調(第二聲)、上聲調(第三聲)、去聲調(第四聲)

發音特色: 高平、中昇、降昇、急降

個人:

天阿,到了這一堂課我真的有好多當下聽不懂的地方阿,原本覺得不需要買課本的我,隔天馬上到博客來去定上課用書。

中文的聲調不是我們母語者可以理解的他們外國人在學習中的困難,於是我找到了「老外看中國」跟「老外看台灣」的主持人郝毅博教外國人如何學四聲調的影片。首先你要看你的學習者是怎麼樣的對象,你才能從根尋找教學方法。所以有些華語教師到國外教中文是需要會當地的語言的。 You have to put your feet into someone's shoes. 我在德國時有遇到一個上海來的中文老師,不過她德文不佳,不太能跟學生溝通,學生學習字詞不懂為什麼要這樣用她也無法好好解釋。雖然全班至少有通過了中文A1

每個語言都有他自己的聲調不是只有漢語才有,但是只有漢語如果聲調錯了就很難讓別人理解你的意思,其他語言聲調不對人家只是會覺得你學的不標準可是能懂你。

譬如我學德文,我每次回答是的時候都習慣說JA(牙),但是別人會不確定我到底有沒有懂,所以應該念四聲的Ja(訝)才對。

我學習日文時也會模仿他們的聲調,常常得到日本朋友的稱讚說我沒有外國腔,所以聲調不只可以幫助理解意思還可以有local accent.

2016年4月10日 星期日

漢語拼音

課堂討論

1.漢語拼音及其記音符號為何?

漢語拼音是中國大陸使用的記音方式,

記音符號

2.漢語音韻結構、特徵為何?有哪些發音形式?

特徵是「介音」,

發音形式有四呼:「開口乎」、「合口呼」、「齊齒乎」、「撮口呼」

3.注音的ㄓ、ㄔ、ㄕ、ㄖ、ㄗ、ㄘ、ㄙ配在聲母,為何能單獨配聲調發音?

因為這幾個注音為空韻,也就是「零聲母」的概念,一個音節寫出來沒有韻母而有聲母則稱為「空韻」,韻母被省略。

4.中國和台灣字母呼讀之差異

我們念ㄅㄆㄇ念起來其實是 ㄅㄜ、ㄆㄜ、ㄇㄜ

而中國地區則是Bo、Po、Mo (押ㄛ韻)

6.學習漢語拼音方案及注音符號的特色

對於不熟悉漢字系統的人來說如果可以有一個淺顯易懂的方法能夠學會中文,他們的首選一定是漢語拼音,只是他們以為那是用英語邏輯所寫出來的拼音,學了之後才發現根本不是那一回事。

Q以英語來說比較接近ㄎ的音,但是在漢語上卻是用來代替ㄑ的發音(這我第一次看見漢語拼音時是想不透的)

注音符號雖然是另一個系統但是學過的人通常不會再回去使用拼音,因為注音的37個音有很多是有自己的獨特發音(英語學不像的) 如:ㄢ、ㄣ、ㄝ、ㄥ、ㄖ

ㄖ 寫成Ri,有可能會念成ㄌㄧˋ之類的, 那會將學習者引導到錯的方向(若他不熟悉中文)

我們念ㄅㄆㄇ念起來其實是 ㄅㄜ、ㄆㄜ、ㄇㄜ

而中國地區則是Bo、Po、Mo (押ㄛ韻)

6.學習漢語拼音方案及注音符號的特色

對於不熟悉漢字系統的人來說如果可以有一個淺顯易懂的方法能夠學會中文,他們的首選一定是漢語拼音,只是他們以為那是用英語邏輯所寫出來的拼音,學了之後才發現根本不是那一回事。

Q以英語來說比較接近ㄎ的音,但是在漢語上卻是用來代替ㄑ的發音(這我第一次看見漢語拼音時是想不透的)

注音符號雖然是另一個系統但是學過的人通常不會再回去使用拼音,因為注音的37個音有很多是有自己的獨特發音(英語學不像的) 如:ㄢ、ㄣ、ㄝ、ㄥ、ㄖ

ㄖ 寫成Ri,有可能會念成ㄌㄧˋ之類的, 那會將學習者引導到錯的方向(若他不熟悉中文)

使用威妥瑪拼音的人姓在前,名字若為兩個字中間要加一槓。

例如: Chu, Yi-Ting

Chu的注音是ㄓㄨ,漢語拼音則是Zhu

記得有一次到台東青年旅社玩,老闆問我的名字,因為是網路訂房所以用英文姓氏,老闆則是一臉疑惑「Chu是ㄓㄨ?」 還問了我是不是台灣人。我到德國時,他們德國人則會念成「書」的音。

2016年3月29日 星期二

聲音的屬性

課程討論

Q1,語音的物理屬性有四要素,發現生活周遭的例子並說明。

音色:本質不可變,可分辨 ex:樂器

音高:音調 ex:蜂蜜/風靡

音強:發音器官大小,肺活量有關,可改變的

音長:表達情感,ex:哦,哦~~~~~~

Q2,將人類的發音器官依決定音色的因素分類。

生理→聲帶,共鳴器

物理→震動次數

Q3,為什麼語音存在與變化有一條『約定俗成』的原則?

自然而然形成

個人:民謠吉他和古典吉他在構造及外觀上幾乎一樣,但卻因為弦的材質不同就會有不一樣的音色,連按弦的位置也會不同(也就是人聲音的發音位置)。

音高的部分我們漢語可以說事發揮得淋漓盡致,像是有一次我在教一個奧地利人,教他如何問路,其實我們口語都說「在哪」,但是他們可能無法那麼精準的念出上聲,所以我會教他們念「在哪裡」,至少台灣人聽到「車站在『那』裡」的時候,還是可以理解他們是要問路。 之前看超級星光大道有一個選手肺活量在短期內增強許多,專訪時才知道原來他用邊跑步邊唱歌來訓練自己的肺活量,讓他的氣又足又洪亮。

一開始不太懂約定俗成這個意思,經過老師解釋之後才了解,原來這就是我們常常說的,「雖然是錯的,可是你說正確的也沒人懂!」

「蛤蜊」究竟要照個教育部的版本「蛤(ㄍㄜˊ)蜊(ㄌ一ˊ)」還是唸「蛤(ㄍㄜˇ)蜊ㄌㄧˋ」? 也許很多人不知道教育部已經改成唸 ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ ,但是就算是我知道有更改,還是不會念成那樣。TED 馬克佩葛的演說「語言如何改變人類」提到我們人類就是因為擁有語言能力,所以我們可以不斷地進步。如果沒有了「約定成俗」我們是不是就會阻礙我們的溝通甚至是人類的發展呢?

Q1,語音的物理屬性有四要素,發現生活周遭的例子並說明。

音色:本質不可變,可分辨 ex:樂器

音高:音調 ex:蜂蜜/風靡

音強:發音器官大小,肺活量有關,可改變的

音長:表達情感,ex:哦,哦~~~~~~

Q2,將人類的發音器官依決定音色的因素分類。

生理→聲帶,共鳴器

物理→震動次數

Q3,為什麼語音存在與變化有一條『約定俗成』的原則?

自然而然形成

個人:民謠吉他和古典吉他在構造及外觀上幾乎一樣,但卻因為弦的材質不同就會有不一樣的音色,連按弦的位置也會不同(也就是人聲音的發音位置)。

音高的部分我們漢語可以說事發揮得淋漓盡致,像是有一次我在教一個奧地利人,教他如何問路,其實我們口語都說「在哪」,但是他們可能無法那麼精準的念出上聲,所以我會教他們念「在哪裡」,至少台灣人聽到「車站在『那』裡」的時候,還是可以理解他們是要問路。 之前看超級星光大道有一個選手肺活量在短期內增強許多,專訪時才知道原來他用邊跑步邊唱歌來訓練自己的肺活量,讓他的氣又足又洪亮。

一開始不太懂約定俗成這個意思,經過老師解釋之後才了解,原來這就是我們常常說的,「雖然是錯的,可是你說正確的也沒人懂!」

「蛤蜊」究竟要照個教育部的版本「蛤(ㄍㄜˊ)蜊(ㄌ一ˊ)」還是唸「蛤(ㄍㄜˇ)蜊ㄌㄧˋ」? 也許很多人不知道教育部已經改成唸 ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ ,但是就算是我知道有更改,還是不會念成那樣。TED 馬克佩葛的演說「語言如何改變人類」提到我們人類就是因為擁有語言能力,所以我們可以不斷地進步。如果沒有了「約定成俗」我們是不是就會阻礙我們的溝通甚至是人類的發展呢?

2016年3月21日 星期一

華語的定義(下)

這是我們這組整理出來的現代漢語心智圖。

這週學到語音成分讓我覺得挺特別。

原來「ㄠ」,要分解成「ㄚ、ㄛ」。

音節可分成聲母、韻母,韻母又可分成韻頭 、韻腹及韻尾。

從小我以為大陸的方言只有廣東話跟普通話而已,直到了2010年我去參觀上海世博,順便到了蘇州遊玩,坐在船上聽划船的婦女唱蘇州小調,我是半個字也聽不懂,不過聽朋友說蘇州話確實難學呀!爺爺雖然是湖南人,但是從小(國中吧)就跟著軍官出去打仗,湖南話懂得不多,但是爺爺卻似乎聽得懂一點媽媽說的客家話,原來湖南方言是客家語系的。

我要分享shen TV的影片,

「台灣國語 V.S 大陸普通話 V.S馬來西亞華語」

我之前打工時遇到馬來西亞人,小聊一下發現他們在跟我們溝通時會做調整,說話不會像平常在馬來西亞與朋友聊天一樣,而是會轉到「標準漢語」的頻道。

如果有機會做報告,我希望可以選馬來西亞華語當主題。

2016年3月12日 星期六

華語的定義(上)

課程討論:

Q1:兩篇作者為和皆以漢語闡述文章?

A: 所謂的對外宣稱是指在台灣的外國人接觸到的中文稱『華語』,

在中國的外國人接觸到的中文稱為『漢語』。 作者認為中國對中文教學的學術研究為主流,因此統稱『漢語』。

Q2:現代漢語(共同語)和漢語方言之別。為什麼需要討論方言?

A:因為方言是一直被廣大使用的,甚至能影響共同語。可從不同地區的共同語聽出方言的元素,而判別人從何而來。例如 台灣的共同語中包含許多台語。

『你給我過來』即是從台語而來。

Q3:漢語共同語語音之特點為何?台灣語音也有這些特點嗎?

A:以北京語為標準語音,例如:跟北京話比,台灣講話沒明顯的捲舌。

個人:在中國人所編纂的華語教材中提到的中文都統稱為「漢語」,我想是因為中國在國語的使用比台灣早些,若是以學術角度,兩位作者才會都用漢語統稱。因為台灣一開始也不是都使用國語,而是在政治背景下充斥著許多的方言及被日本統治五十年所留下的日語。

高中國文老師曾聽到我們台灣的國語中有許多語病,然而正是從台語而來的。即使你不會說台語,但是你會說「你給我過來」「你有買了嗎?」「你來一下」我想這就是台灣的國語除了口音之外聽起來跟內地如此不同的原因,方言是會影響共同語的。所以方言有討論的必要性。

補充:

Q1:兩篇作者為和皆以漢語闡述文章?

A: 所謂的對外宣稱是指在台灣的外國人接觸到的中文稱『華語』,

在中國的外國人接觸到的中文稱為『漢語』。 作者認為中國對中文教學的學術研究為主流,因此統稱『漢語』。

Q2:現代漢語(共同語)和漢語方言之別。為什麼需要討論方言?

A:因為方言是一直被廣大使用的,甚至能影響共同語。可從不同地區的共同語聽出方言的元素,而判別人從何而來。例如 台灣的共同語中包含許多台語。

『你給我過來』即是從台語而來。

Q3:漢語共同語語音之特點為何?台灣語音也有這些特點嗎?

A:以北京語為標準語音,例如:跟北京話比,台灣講話沒明顯的捲舌。

個人:在中國人所編纂的華語教材中提到的中文都統稱為「漢語」,我想是因為中國在國語的使用比台灣早些,若是以學術角度,兩位作者才會都用漢語統稱。因為台灣一開始也不是都使用國語,而是在政治背景下充斥著許多的方言及被日本統治五十年所留下的日語。

高中國文老師曾聽到我們台灣的國語中有許多語病,然而正是從台語而來的。即使你不會說台語,但是你會說「你給我過來」「你有買了嗎?」「你來一下」我想這就是台灣的國語除了口音之外聽起來跟內地如此不同的原因,方言是會影響共同語的。所以方言有討論的必要性。

補充:

<< 漢 語 的 特 點 >>

1 . 語 音 的 特 點

第 一 , 音 節 結 構 整 齊 。 音 節 是 從 聽 覺 上 最 容 易 分 辨 出 來 的 語 音 單 位 。 漢 語 音 節 由 聲 母 和 韻 母 組 成 。 例 如 :

音 節

|

聲 母

|

韻 母

|

r e n﹙ 人 ﹚

|

r

|

e n

|

m i n﹙ 民 ﹚

|

m

|

i n

|

g u o﹙ 國 ﹚

|

g

|

u o

|

j i a﹙ 家 ﹚

|

j

|

i a

|

充 當 聲 母 的 都 是 輔 音 , 如 r , m , g , j ; 充 當 韻 母 的 有 元 音 , 如 i , u , o , a , 也 有 輔 音 , 如 n 。 第 二 , 每 個 音 節 都 有 聲 調 , 聲 調 能 區 別 意 義 。 m a ﹙ 媽 ﹚ m 𥣞 } 麻 ﹚ m a ﹙ 馬 ﹚ m ǜ } 罵 ﹚ , 這 四 個 音 節 , 它 們 的 聲 母 和 韻 母 都 相 同 , 就 是 因 為 聲 調 不 同 , 表 示 的 意 義 也 不 同 。 學 習 漢 語 一 定 要 學 好 聲 調 。

引用自:http://zyuan.edzx.com/zxdj/%E5%AE%8F%E9%81%93%E4%B9%A6%E5%AE%A4/e_book/%E4%BA%BA%E6%96%87%E5%AD%A6%E7%A7%91/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%96%87%E5%8C%96/%E6%BC%A2%20%E8%AA%9E%20%E5%92%8C%20%E6%BC%A2%20%E5%AD%97.htm

老師上課有提到,中國人的國語習慣押O韻,台灣人習慣押ㄜ韻。他們的抑揚頓挫比較明顯,我們講話比較平,所以相對聽起來柔順許多。(也許這就是為什麼有些大陸男生喜歡台灣女生講話的樣子)

中國很大,不同地方來的人所說的共同語差異很大,有的漢語共同語即使我們聽到也得要很努力的聽才能明白對方的意思,甚至可能完全聽不懂。 我在台灣遇過香港人、浙江人、南京人,在理解上都沒什麼問題,我覺得他們的共同語和我們很接近(香港有的人國語爛,但是國語好的人口音是聽得懂的)。也在街上聽過陸客們之間的對話,有的還真的聽不懂,但我覺得他們不是在講方言是在說國語。

2016年3月8日 星期二

語言管理(更新)

對於觀光客來台灣是否會懷疑自己到「中國城」的這個問題,我覺得是難以避免的。

畢竟台灣大多數的人口都是漢人,原住民占的不多。

如果說要顧慮到原住民來表現台灣特色,那身為漢人的我們的文化又該如保存? 如何認識呢?

課程討論

1.為什麼都只討論英語?華語呢?

a.我們認為英文目前還是全世界最主要的國際語言,所以大家理所當然會思考自己的英文能力是否足夠能夠適應社會。

2.什麼是個人的[語言管理]?

a.我們認為語言能力的出發點是生涯規劃。

b.分類歸納個人的語言能力,覺得可以去考英語能力檢定,了解自己的能力後幫助個人規劃語言管理。

c.要建立多元思考模式,在管理多重語言時完成有效的溝通,建構個人的語言管理。

個人:越多人使用的語言討論才會有效益,現代人也是為了追求利益而學習英文。外國人也是為了想賺華人的錢所以才學習中文的。(至少中文熱是這麼起來的)

語言管理是對於該語言的使用方式以及從其背景文化中可與母語作比較進而發揮學習的效益。在互相比較中學到更多,也可反觀孰悉的母語中產生的語病。

課堂感受:今天是第二堂課,大家不太習慣上台,而且我覺得這學期的題目都需要思考很久,課前閱讀都必須認真的看過才能上課。

畢竟台灣大多數的人口都是漢人,原住民占的不多。

如果說要顧慮到原住民來表現台灣特色,那身為漢人的我們的文化又該如保存? 如何認識呢?

我想對於台灣地名充滿中華文化及政治意味的元素必須要先定義到底誰才是台灣人? 原住民才是嗎? 在台灣出生的漢人就不是嗎? 以閩南人口為大宗的台灣連台語都快消失的情況,更何況是人口稀少的台灣原住民又該如何保留自己語言?

除了在國小進行鄉土課程,我高中的時候學校還舉辦了 台語及客語的演講比賽。我覺得這比上鄉土課更有趣,只是我在想為什麼鄉土課只在小學的時候有,到了國中高中就沒有了? 新竹雖然是客家鄉不過也只有鄉下地方才聽得到客語。我小時後在新竹縣湖口鄉長大,國小的時候鄉土語言課要分成客語組及閩南語組上課,我記得我們班只有四個人選閩南語(而我是其中之一),雖然我媽是客家人,但我爸是閩南人,所以我們在家都說國語。每次到外公外婆家也都只是用客語和他們簡單問候,例如:「吃飽沒?」的客家話。雖然媽媽和她的兄弟姊妹都用客語溝通,但我覺得客語真的是比閩南語難很多,我小時候也不會想去學。相反的我表姊就會說客家話,因為她家裡的人都說客家話,還有一個重點是三代同堂,她的爺爺奶奶是客家人。我媽不會自己一個人在家跟我講客家話,我爸也不會說閩南話。

我覺得除了家裡因素之外

外在環境也占了很重要的成分,像我媽雖然是客家人,但閩南話也懂不少,不像我只能從看電視學的略懂略懂。

我想我還是不太了解語言管理,但廣義是懂的。

課程討論

1.為什麼都只討論英語?華語呢?

a.我們認為英文目前還是全世界最主要的國際語言,所以大家理所當然會思考自己的英文能力是否足夠能夠適應社會。

2.什麼是個人的[語言管理]?

a.我們認為語言能力的出發點是生涯規劃。

b.分類歸納個人的語言能力,覺得可以去考英語能力檢定,了解自己的能力後幫助個人規劃語言管理。

c.要建立多元思考模式,在管理多重語言時完成有效的溝通,建構個人的語言管理。

個人:越多人使用的語言討論才會有效益,現代人也是為了追求利益而學習英文。外國人也是為了想賺華人的錢所以才學習中文的。(至少中文熱是這麼起來的)

語言管理是對於該語言的使用方式以及從其背景文化中可與母語作比較進而發揮學習的效益。在互相比較中學到更多,也可反觀孰悉的母語中產生的語病。

課堂感受:今天是第二堂課,大家不太習慣上台,而且我覺得這學期的題目都需要思考很久,課前閱讀都必須認真的看過才能上課。

2016年1月5日 星期二

校外教學

校外教學讓我最期待的事情是聽外籍生講中文,

我的興趣是聽別人說外語的口音。

我發現東南亞國家講中文的口音會比其他國家來的少。

至少我看WTO姊妹會裡泰國跟越南人講話口音就幾乎跟台灣人一樣。

但是日本人就算待了十年,口音還是那麼重。(無針對意味)

雖然太陽有點大,但是難得來到高雄市區,天氣還算是好的。

大家集合自我介紹完之後我們來到了文化中心的展覽區~

首先我們這組到了二樓看到可愛的兩隻小熊

接下來就是令人驚艷的高中小學生的作品,經過許可後我拍下幾張我最喜歡的作品。

有一個留言牆能讓大家在上面針對不同問題寫下答案。

我的興趣是聽別人說外語的口音。

我發現東南亞國家講中文的口音會比其他國家來的少。

至少我看WTO姊妹會裡泰國跟越南人講話口音就幾乎跟台灣人一樣。

但是日本人就算待了十年,口音還是那麼重。(無針對意味)

雖然太陽有點大,但是難得來到高雄市區,天氣還算是好的。

大家集合自我介紹完之後我們來到了文化中心的展覽區~

首先我們這組到了二樓看到可愛的兩隻小熊

接下來就是令人驚艷的高中小學生的作品,經過許可後我拍下幾張我最喜歡的作品。

這一張讓我想到小王子。

這張在描述盲人的心情。

這張很有童話的風格。

之後我們到一樓看展覽。

「變態」

用橡皮筋來作人脊髓很特別。

有一個留言牆能讓大家在上面針對不同問題寫下答案。

很喜歡下面的那一句話。

「實在沒空去討厭那些討厭我的人,因為我在忙著愛那些愛著我的人。」

這是一個讓我去思考答案並且會會心一笑的問題。

恩,是該放鬆了。

而不是放縱。

主題展海報。

這次的校外教學還不錯。

期末總結

上課才發現原來「華人社會與文化」這門課其實很難開,

首先知道這門課的人不多。(原因不詳)

我會知道有這門課也是當初開學大家在選修學程時發現有「華語教學學程」,

才知道有華人社會與文化這堂課可以修。在歷年課程選修的網頁看到時我以為這是給外籍生上的課。

事實上在第二周我去借鑰匙時就被問到,

以下為對話

我:「我要借鑰匙。」

老師:「哪一間?」

我:「E306。」

此時有一個在泡茶的男老師突然插話進來。

他:「什麼課?」

我:「華人社會與文化。」

他:「妳是外籍生嗎?」

我:「不是。」

他:那你為什麼要上這門課?為了學分?」

此時我對他的態度感到不悅,接下來他的問題其實讓我很困惑。

「華人社會與文化在上什麼。」

當時開學第二周,我們第一周在討論想像與印象,於是我回答

「華人、社會與文化。」

我想那個老師一定不知道華人社會與文化涵蓋的東西多麼廣泛,

而我們對一般常識的認知其實又是多麼的微薄。

這門課比我想像中的有趣許多,而且課程走向跟我原先想像的不同。

我以為這門課會充斥著許多華人的東西,但是我們看的方向其實更廣。

我們接觸各國文化,也不忘記介紹自己國家在這個方面的文化。

這堂課相當有趣。

我對自己的分數是7分,雖然我自己認為我還蠻踴躍發言的但是在部落格書寫部分還有待加強。

首先知道這門課的人不多。(原因不詳)

我會知道有這門課也是當初開學大家在選修學程時發現有「華語教學學程」,

才知道有華人社會與文化這堂課可以修。在歷年課程選修的網頁看到時我以為這是給外籍生上的課。

事實上在第二周我去借鑰匙時就被問到,

以下為對話

我:「我要借鑰匙。」

老師:「哪一間?」

我:「E306。」

此時有一個在泡茶的男老師突然插話進來。

他:「什麼課?」

我:「華人社會與文化。」

他:「妳是外籍生嗎?」

我:「不是。」

他:那你為什麼要上這門課?為了學分?」

此時我對他的態度感到不悅,接下來他的問題其實讓我很困惑。

「華人社會與文化在上什麼。」

當時開學第二周,我們第一周在討論想像與印象,於是我回答

「華人、社會與文化。」

我想那個老師一定不知道華人社會與文化涵蓋的東西多麼廣泛,

而我們對一般常識的認知其實又是多麼的微薄。

這門課比我想像中的有趣許多,而且課程走向跟我原先想像的不同。

我以為這門課會充斥著許多華人的東西,但是我們看的方向其實更廣。

我們接觸各國文化,也不忘記介紹自己國家在這個方面的文化。

這堂課相當有趣。

我對自己的分數是7分,雖然我自己認為我還蠻踴躍發言的但是在部落格書寫部分還有待加強。

文化素養?素養?

在課前閱讀的文章中有提到目前台灣的情況是謂「空心文化」。

社會「四無」,無禮、無義、無廉、無恥

年輕一代「六沒有」,沒有認同、沒有自信、沒有耐性、沒有願景、沒有志向、沒有主張。

在這還沒上過這堂課之前,我對文化素養的想法大概是像文章中提到的這樣:

『而臺灣人眼中一個有文化的人,應該要讀過名著,能夠說成語,能夠理解古詩,謙恭有禮,中庸耐心而不偏激,最好就是一個聖人。』

讀好書?有禮貌?順從父母?

文化素養包含了對自己文化的認識和歷史、藝術的基本涵養。

例如104年元旦在台北市政府搶嗡嗡包民眾因失利而逕自拿取裝飾用的小蜜蜂毛巾即是缺乏素養,而非文化素養。

素養是道德,是從家庭、外在環境建立的。

有的人的素養有缺陷,我們說他沒道德。

素養好的人,他們是道德高尚。

文化素養對一般人重要嗎?

我覺得對以後要成為華語教師的人是很重要的,因為要了解中華文化、歷史甚至是藝術。

社會「四無」,無禮、無義、無廉、無恥

年輕一代「六沒有」,沒有認同、沒有自信、沒有耐性、沒有願景、沒有志向、沒有主張。

在這還沒上過這堂課之前,我對文化素養的想法大概是像文章中提到的這樣:

『而臺灣人眼中一個有文化的人,應該要讀過名著,能夠說成語,能夠理解古詩,謙恭有禮,中庸耐心而不偏激,最好就是一個聖人。』

讀好書?有禮貌?順從父母?

文化素養包含了對自己文化的認識和歷史、藝術的基本涵養。

例如104年元旦在台北市政府搶嗡嗡包民眾因失利而逕自拿取裝飾用的小蜜蜂毛巾即是缺乏素養,而非文化素養。

素養是道德,是從家庭、外在環境建立的。

有的人的素養有缺陷,我們說他沒道德。

素養好的人,他們是道德高尚。

文化素養對一般人重要嗎?

我覺得對以後要成為華語教師的人是很重要的,因為要了解中華文化、歷史甚至是藝術。

飲食文化

我們這組負責討論西方文化,剛好我有在西方國家(德國)生活一段時間。

的確飲食所帶給的文化衝擊是最直接的。

從用餐時間就可以知道,我們一定習慣中午十二點用餐,但他們不固定,都會稍微晚一些。

我們使用筷子吃飯,他們用刀叉。

他們對吃的注重和我們不同,

我們注重的是這家店東西好不好吃,

價錢有沒有符合食物的價值。

他們是我需不需要吃這樣的一餐,

這一餐的食物含有了多少營養,

再來才是食物美不美味。

德國人一個禮拜最多去一次餐廳,

而台灣人一個禮拜最少去一次餐廳。

但是如果我們把小吃算進去的話台灣人幾乎常常外食,

德國人外食的時候大概是在午餐時刻,

我的轟家相較於我台灣的家算是很少外食。

就連我們出去玩我們的三餐至少有一餐是吃自己帶的麵包。

除了省錢是原因之一,主要是我轟媽很喜歡料理,她也相當注重一道菜裡面放了甚麼。

連我們每天早餐晚餐吃的麵包都是她自己烤的,儘管她很忙,但她還是願意每個禮拜烤十條麵包。

「自己做的東西才知道裡面放了什麼。」

以下附上轟媽自己烤的麵包。

的確飲食所帶給的文化衝擊是最直接的。

從用餐時間就可以知道,我們一定習慣中午十二點用餐,但他們不固定,都會稍微晚一些。

我們使用筷子吃飯,他們用刀叉。

他們對吃的注重和我們不同,

我們注重的是這家店東西好不好吃,

價錢有沒有符合食物的價值。

他們是我需不需要吃這樣的一餐,

這一餐的食物含有了多少營養,

再來才是食物美不美味。

德國人一個禮拜最多去一次餐廳,

而台灣人一個禮拜最少去一次餐廳。

但是如果我們把小吃算進去的話台灣人幾乎常常外食,

德國人外食的時候大概是在午餐時刻,

我的轟家相較於我台灣的家算是很少外食。

就連我們出去玩我們的三餐至少有一餐是吃自己帶的麵包。

除了省錢是原因之一,主要是我轟媽很喜歡料理,她也相當注重一道菜裡面放了甚麼。

連我們每天早餐晚餐吃的麵包都是她自己烤的,儘管她很忙,但她還是願意每個禮拜烤十條麵包。

「自己做的東西才知道裡面放了什麼。」

以下附上轟媽自己烤的麵包。

訂閱:

意見 (Atom)